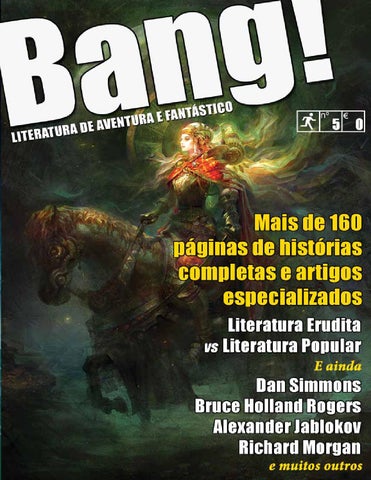

revista BANG! [ 1 ]

Bang! 5 Índice [ficção]

[não ficção]

Eu Sou um Carrasco

04 Telmo Marçal

Senhor Bentley e os Velhos Ágata Ramos Simões O Esplendor das Ruínas

09

12 Vasco Luís Curado

Iniciação António de Macedo Dois Contos de...

Murmúrios das Profundezas Banda Desenhada

Colecção Bang! Terceiro Trimestre de 2008

16

A Ficção, por Henry James e Roberts Louis Stevenson

22 Dan Simmons

18 Bruce Holland Rogers

Literatura Erudita VS. Literatura Popular António de Macedo, David Soares, João Seixas

66

À Descoberta do Fórum Fantástico

158

«O Optimismo é algo muito difícil de manter!» Entrevista a Richard Morgan

160

Quem Quer Escrever para Sempre

A Sombra Deslizante

08

14

Anel da Memória Alexander Jablokov

A «Dama Margaret» Keith Roberts

Publique o Seu Conto na Revista Bang!

85 João Barreiros 113

137 Robert E. Howard 173

5 Estrelas Crítica a “Carbono Alterado”

Muito mais do que Murmúrios Rui Ramos 5 Estrelas Crítica a “Os Leões de Al-Rassan

43

168 João Seixas

170

181 Safaa Dib revista BANG! [ 2 ]

[editorial]

Eu Nobel, tu Nobel, ele Nobel Luís Corte Real «Não há que temer experiências novas na literatura. Há mundos por descobrir. Há grandes autores para conhecer. Do outro lado. Deste lado.»

O

tempo é relativo, dizem. E a periodicidade da da revista Bang! tem provado isso mesmo: rapidamente os três meses entre dois números se transformam em quatro ou cinco. Mas vamos tentar compensar os nossos leitores com tamanho e qualidade. O número 5 da revista Bang! oferece mais de 180 páginas de ficção (sempre histórias completas, acabaram-se os excertos), artigos, críticas e entrevistas aos melhores escritores a que conseguirmos deitar a mão. om A Sombra Deslizante temos o prazer de dar a conhecer um pioneiro do Sword & Sorcery, o incontornável Robert E. Howard. Continua a ser lido e a empolgar setenta anos depois. Quantos escritores do seu tempo se podem gabar do mesmo? Keith Roberts, autor daquele que é considerado um dos melhores romances de fc de sempre, estreia-se na Bang! com A «Dama Margaret». Bruce Holland Rogers oferece-nos dois pequenos e deliciosos contos e mostra-nos que a arte da ficção curta tem as suas próprias regras. Os autores portugueses também marcam presença: Telmo Marçal com ironia, Ágata Ramos Simões com a brejeirice do Sr. Bentley, Vasco Luís Curado com as suas histórias psicológicas, António de Macedo com o seu background esotérico, e João Barreiros com a última parte do seu tríptico explicativo do futuro da literatura e do presente da Educação em Portugal. a não ficção temos um artigo sublime de Dan Simmons sobre Henry James e Robert Louis Stevenson, uma apresentação do Fórum Fantástico (começa já dia 2 de Outubro), uma entrevista a um dos melhores escritores de fc da última década: o cí-

C

N

revista BANG! [ 3 ]

nico e noir Richard Morgan, e ainda uma extensa tertúlia de David Soares, João Seixas e António de Macedo, sobre Literatura Erudita vs. Literatura Popular. Com tudo o que de bullshit isso acarreta. é precisamente sobre bullshit e editoras que procuram envernizar-se de prestígio que termino. Haverá coisa mais fácil do que gerir uma editora que publica autores nobilados? Basta ir à internet e consultar a lista com os vencedores do prémio. Muitos nunca foram traduzidos para português, ou se o foram, terão bastantes obras por traduzir. E já agora fazer ofertas pelos vencedores do Booker, Goncourt e Femina. E pelos finalistas também, afinal, pode-se sempre pôr na capa que foi finalista dum prémio de que ninguém pode dizer mal. E pronto, temos uma editora de prestígio. Que nem precisa de ler os livros que publica, afinal, alguém já os leu e disse que eram bons. Nem precisa de descobrir os autores, também já alguém o fez. E o marketing está garantido pelos media. Como é tão mais difícil apostar em excelentes autores que são discriminados porque estão associados a géneros alternativos. E publicar livros maravilhosos que são alvo de preconceito porque vão para lá da realidade e se embrenham no fantástico de que a crítica actualmente parece ter tanto nojo, aversão, medo. eço aos leitores que abandonem o rebanho. Experimentem virar as costas aos críticos que pastoreiam. Não há que temer experiências novas na literatura. Há mundos por descobrir. Há grandes autores para conhecer. Do outro lado. Deste lado. BANG!

E

P

Luís Corte Real é editor do Grupo Saída de Emergência. Depois de quase dez anos a trabalhar em publicidade, apercebeu-se que a vida é curta e decidiu trabalhar no que gosta: livros. BANG!

[ficção]

Eu Sou um Carrasco Telmo Marçal «Mas agora também já não importa. Deram-me um bom anestésico. Não me dói nada. E está quase a chegar a minha vez de entrar para o palco das execuções. Estou um bocadinho descomposto, mas vou fazer os possíveis para não parecer mal, quando me virem logo à noite nas televisões.»

E

u sou um carrasco. Não um daqueles importantes, que fazem as execuções em directo dos traidores mais mediáticos, mas tão-somente um funcionário cumpridor, zeloso e anónimo. Desempenho a minha missão na terceira esquadra do bairro Sul que, como sabem, é o ninho dilecto de tudo quanto é malfeitores e sediciosos na nossa bela cidade. Só no meu piso, lá na esquadra, faço parelha com mais uns trinta da mesma profissão. Já lá vão para mais de dez anos desde que me iniciei neste mister. E apesar de nunca ter estado sob as luzes da ribalta, tenho para mim que consegui atingir um estatuto muito respeitável. Justifico esta pontinha de vaidade com o facto de, ainda não há três meses, me terem designado um gabinete privado, com tudo quanto há de melhor para o desempenho da arte. Até afiançaram que ficava à vontade para requisitar qualquer equipamento especial de que viesse a sentir precisão. A rotina do dia a dia é ocupada quase sempre por encomendas das equipas de investigação. E já não foram tão poucos como isso, os elogios que recebi dos Senhores Comissários, pela presteza e desenvoltura com que despacho os trabalhos, por mais bicudos que se adivinhem. De quando em vez, e ultimamente com crescente regularidade, até me vêm parar às mãos alguns casos especiais, do género que costuma ser tratado no último piso, por colegas mais credenciados.

Faz hoje três dias que fui confrontado com uma dessas situações, ou pelo menos assim me pareceu na altura. Acabara de tratar o primeiro da lista e estava já na fase das lavagens. Não sei se era por o terem deixado descansar demais – os tipos do turno da noite às vezes desleixam-se um bocado na preparação – mas o facto é que aquele cabrão vinha cheio de ronha e de teimosia. Consequentemente a sessão foi um pouco mais aparatosa do que é habitual, quando se trata de vergar simples meliantes. A sala ficou que era uma vergonha, com sangue espalhado pelas paredes, as ferramentas todas desarrumadas e até bocadinhos de dentes tive de andar a catar pelo chão. Resmungo sempre um bocado na fase das limpezas, mas só para espairecer. Sei muito bem que, de acordo com a tabela de antiguidade, ainda tenho de esperar dias anos antes de me ser atribuído um ajudante em permanência para os trabalhos menores. Enquanto me afadigava de esfregona em riste, fui surpreendido por umas insistentes pancadas na porta. Transformei o meu resmungo num ronco bem audível, recordando com maus modos quais eram as regras da casa: - Um quarto de hora entre cada sessão, suas bestas. Esperem aí à porta e é se querem. Fiquei muito contrariado por não me ligarem nenhuma. A porta abriu-se devagarinho e pegado à mão que ousara rodar a maçaneta vinha revista BANG! [ 4 ]

um tenentezito das forças regulares, que ainda por cima mostrou cara de enjoado perante o cenário. Quando relanceei os olhos para o fulminar, dei conta que o corredor estava apinhado por mais uns quantos em uniforme, muito juntinhos à volta de um desgraçado todo desfraldado. Bem, com estes parvinhos quase imberbes não precisava de me coibir de gritar, por isso azucrinei-lhes a cabeça um bocado. - Mas afinal o que vem a ser esta merda? Pensam que podem entrar por aqui adentro de qualquer maneira? Eu sou um profissional dos serviços de segurança, tenho um cargo de elevada responsabilidade. E há regulamentos a cumprir, meus senhores. Esperam aí que já vão ver o que a casa gasta... – e assim por diante até me fartar. Quando acabei de desabafar, o senhor tenente estava pela cor dos tomates maduros. Sem se atrever a articular palavra limitou-se a levantar uma sobrancelha e a estender um papel azul, daqueles que costumam trazer apostas as ordens de serviço da hierarquia interna. Perante a cor do papelucho fiquei um bocadinho arrependido dos meus modos desbragados; por isso quando o retirei das manápulas do tenente escancarei um sorriso simpático, para lhe começar a amolecer qualquer ressentimento. «Máxima urgência – o prisioneiro VFE645XDRH deve ser interrogado imediatamente. A confissão, depois de devidamente assinada, deve ser entregue ao Magistrado Farlg Untus ao princípio da tarde.» - Ora vamos lá a entrar para despacharmos isto, meus caros senhores – convidei eu, acrescentando uma pequena vénia de humildade em benefício do oficial, enquanto diligenciava para arredar a tralha de cima da marquesa. O tenente afastou-se para o lado e os quatro soldados que sustinham o esbracejar do homenzinho amontoaram-se no meio da sala. Para ganhar o tempo necessário a acabar de compor a barafunda, pedi-lhes para irem despindo o interessado e para o instalarem devidamente. Mas os anjinhos não se entenderam com os fechos da bancada, pelo que até isso sobrou para os meus cuidados. Quanrevista BANG! [ 5 ]

do me preparava para pôr toda aquela gente a desandar ocorreu-me uma coisa: - E então onde é que raio está o processo do homem? - Que processo? – perguntou o tenente, deixando a voz libertar-se da boca pela primeira vez. «Realmente!», consternei-me para mim próprio. «Um caso importante e mandam tropas regulares; tem que se explicar tudo a estes imbecis». E foi o que fiz, com toda a calma possível. - O processo que acompanha o prisioneiro; a pasta onde estão os elementos e as informações que preciso para o meu trabalho. Eu faço um resumo: o documento onde está explicado quais as confissões que a hierarquia pretende obter no decorrer da sessão. Quedaram-se por instantes a olhar abespinhados uns para os outros, até que alguém foi momentaneamente bafejado por um rasgozinho de inteligência. - Ah! Os documentos. Sabe, meu tenente, deve ser aquela pasta preta que deixámos na carrinha. - Então vai lá buscá-la meu parvalhão, e depressa – gritou o chefe dos tropas para aliviar o nervoso. – Será que tenho de pensar em tudo? Uma excursão ao estacionamento na cave, àquela hora, com todos os postos de controlo a funcionar, era aventura para demorar uma meia hora das grandes. Muito polidamente gastei um bocadinho de vocabulário a conseguir que o resto da maralha tomasse lugar no corredor, sossegadinhos, e fechei-lhes a porta na cara com um suspiro de alívio. Estava decidido a ir adiantando os preliminares enquanto o outro andasse à cata da papelada. Depois logo se fariam os ajustes mais convenientes, consoante o necessário. - Então, então meu rapaz! – larguei à laia de cumprimento para o prisioneiro, que me fitava com uns olhos muito aparvalhados. – Parece que andámos a asneirar, não foi? Deixa estar que não tarda muito a ficar tudo resolvido. Não é que mal virei costas, a fim de prepa-

rar os instrumentos, lhe deu para desatar aos berros? Despejou-me em cima a conversa do costume: que se tinham enganado, que estava inocente, que me faria cobras e lagartos, etc., etc. Pus-lhe logo uma mordaça; não estava com cabeça para aturar gritarias. Naquela fase já era um luxo ele conseguir acenar sim ou não. Não me alonguei muito no exame preliminar: apalpei-lhe o fígado, verifiquei se tinha lesões, espreitei para dentro dos ouvidos, apliquei-lhe o estetoscópio, testei os reflexos – estava tudo bem. Podia apertar o rapaz um bocado que não havia de se ir abaixo às primeiras. Mal lhe mostrei o primeiro ferro aguçado, um dos pequeninos, para enfiar por baixo das unhas, começou a tremer e a suar muito. Por experiência e instinto fiquei de imediato ciente que tinha nas mãos um dos fracotes, um tipo sem grande carácter. Melhor para mim. Despachava a coisa num instante e ainda tinha tempo de apanhar o bar aberto para um cafezinho a meio da manhã. Só para ir entretendo espetei-lhe uma unha ao de leve, e depois desenhei umas marcazitas artísticas na sola dos pés, com a ponta em brasa. Finalmente chegou o soldadeco de giro metido a agente, com o processo tão bem agarrado que tive de lho arrancar das mãos. Sim senhor! Podia até nem dar ares disso, mas aquele rapazinho da marquesa era um belo malandrete. Rezavam os autos que fora apanhado em manobras de altíssima traição. Comia à farta da gamela do inimigo e de tão agradecido não se poupava a esforços em estratagemas para derrubar as estruturas sociais. Era pau para toda a obra, desde sabotagem para desmoralizar os combatentes até tentativa de assassínio de dirigentes. E o melhor do molho de papelada eram as quatro últimas páginas: uma confissão já redigida com todos os pormenores. Adoro quando a nossa gente do escritório se aplica. Não faltava nada: circunstâncias, motivações, datas, nomes, enfim... tudo quanto um bom carrasco pode desejar. Podia-me aplicar de coração na minha arte, sem queimar tempo em ninharias da burocracia. Tudo se torna mais complicado quando somos nós a recolher e a redigir os de-

poimentos, muitas vezes só com o instinto para nos orientar. A partir de certa altura os sujeitos já não dizem coisa com coisa e é uma dor de cabeça dar alguma coerência à salganhada. Num caso como este bastava persuadir o visado a assinar tudo muito direitinho e depois compô-lo um bocado para ler o depoimento resumido perante as câmaras. Mirei o tipo e até fiquei com a ideia que o intróito podia ter sido suficiente para os meus intentos. Mas joguei pelo seguro. Apliquei-lhe uma porrada na articulação do joelho e esperei que acabasse de se contorcer. Depois recitei-lhe umas partes salteadas do texto da confissão e sacudi os ombros interrogativamente: - Então? Estamos prontos para assinar a papelada? O que acabei de dizer corresponde à verdade verdadinha? Ele quis dizer qualquer coisa, mas pela expressão ainda o achei muito hesitante. Dei uma passada em direcção ao controlo remoto das maquinetas de perfurar mas mudei de ideias. Naquela manhã estava tomado de nostalgia pelos métodos tradicionais. Usei a serra manual para lhe cortar o dedo pequenino do pé direito, e guardei-o numa caixinha apropriada, não fosse alguém vir depois pedir uma recordação. Quando me voltei a inclinar sobre a mesa de trabalho achei o indivíduo com melhor cara. Tinha perdido as cores das bochechas e o olhar estava a ficar baço. Mal o brindei com um sorriso começou a abanar a cabeça a toda a velocidade, para cima e para baixo, muito convicto. O movimento de assentimento dos músculos do pescoço acompanhou toda a ladainha que tive de voltar a repetir, acerca das razões que o faziam convidado aos meus humildes aposentos. Quando findei a prédica tinha a boca tão seca que fui forçado a puxar pela garrafinha do licor, para uma golada medicinal. - Ora então muito bem – disse logo a seguir ao arroto. – Agora fica quieto um bocado enquanto te dou esta injecção para paralisar temporariamente os membros inferiores. Só depois é que te solto; com escumalha da tua laia não posso revista BANG! [ 6 ]

correr riscos. Vais ver que ficas um bocadinho melhor das dores. Quando lhe retirei a mordaça pareceu-me que fazia tenções de recomeçar com a lengalenga. Tive de franzir a testa e dar-lhe um toque ao de leve com as ponteiras dos electrochoques. Foi quanto bastou. Saltou da marquesa e ficou estendido a um canto, sem tossir nem mugir. Depois de ter todas as folhas rubricadas e três ou quatro takes do depoimento para os técnicos de acusação escolherem as melhores partes, carreguei no botão para chamar alguém que me carregasse o tipo dali para fora. Chegaram no preciso instante em que eu terminava o preenchimento das cruzinhas no impresso do relatório da sessão. Quem assomou à porta foi um colega veterano, um velho conhecido ali do serviço, que me costuma pedir para assistir às sessões quando a coisa mete raparigas jeitosas. Mal entrou, acompanhado por um ajudante estagiário, passei-lhe o processo para as mãos. Informei-o que dali a dois ou três minutos o prisioneiro já se havia de ter de pé e apontei ostensivamente para o esconderijo da garrafa. Ao ajudante destinei pior sorte: cabia-lhe dar um mangueirada de água tépida no paciente e depois enfiar-lhe umas roupinhas. - Não pões nada no pé do gajo? – perguntou o meu compincha. – Vai cagar o corredor todo de sangue. - Está bem! – aquiesci eu, e dei mais uma ordem ao novato: - Trá-lo aqui que é para lhe pôr uma pomada na pata. Quando o rapazito ergueu o sujeito nos braços e o aproximou da marquesa, ouviu-se um estrondo logo seguido de um tilintar. O meu dilecto colega perdera de súbito a força nos dedos e tanto a garrafa medicinal como os nossos cálices cristalinos se tinham estraçalhado no chão. Muito atónito, assisti de boca calada ao curto trajecto que fez em câmara lenta na direcção do paciente, e ao repentino gelar dos movimentos quando ficou a menos de dez centímetros da cara deste. - Então pá! – atirei-lhe eu sem me aguentar mais. – Nunca tinhas visto um traidor sair daqui tão bem tratado, hem? revista BANG! [ 7 ]

O colega começou a balbuciar umas coisas entredentes, mas eu não percebi nada. - Porra homem! Aclara lá a garganta. Fala mais alto. - Garlus – disse-me ele então, – este é o novo director dos guardas internos! É o meu chefe. Tenho a certeza. - Estás é a ficar maluquinho – respondi-lhe eu, muito agastado com a atitude parva do homem. – Puxa lá por ele que já vais ver o que te diz. Bem, e o que o prisioneiro lhe disse não era realmente nada daquilo que eu estava à espera. Foi mais ou menos assim: - Guarda Yurnus! Tire-me imediatamente as algemas e leve-me para a enfermaria. – E depois virou-se para mim, com um ar diabólico e a ranger os dentes: - Estás bem fodido. Pronto, foi assim que tudo se passou! Eu sou apenas um carrasco. Pertenço a uma família com uma grande tradição no serviço público. Já o meu pai era carrasco e a minha mãe fez toda a carreira como zeladora dos Bons Costumes. Só ela denunciou mais de duzentos cidadãos, por graves indícios de comportamento sedicioso. Tenho até um irmão que conseguiu estudar para Acusador. Podem pensar o que entenderem, mas eu no íntimo continuo a considerar que me limitei a cumprir o meu dever. É claro que não foi nada disso que me viram jurar no depoimento da confissão. Até à memória do meu avô pedi desculpa, que um herói condecorado ao serviço da Causa não é merecedor de ser ascendente de neto tão execrável. Acabei agora mesmo de rever na televisão a montagem integral do meu depoimento. Até não me saí nada mal, para um tipo com o olho furado por um prego e a quem tinha sido arrancado a sangue frio o braço esquerdo. Profissionalmente falando, achei que no meu caso o carrasco levou demasiado longe as fantasias. Ainda antes de me esmigalhar os dedos já eu tinha gritado mais de dez vezes que confessava tudo. E não tinha perícia nenhuma a manobrar o equipamento: furou em duas ocasiões o plástico da bancada, sem que a broca sequer me raspasse no tronco.

Mas o que é que querem? Os nervos são traiçoeiros. Sempre defendi que um carrasco não deve trabalhar sob pressão. Imaginem por exemplo que a mão treme, e que em vez de um buraco na barriga, para aquele número clássico de tirar os intestinos, a lâmina rompe o pulmão ou acerta numa veia importante... Pode ficar em risco toda a operação; o paciente safa-se à grande sem ter tempo de desembuchar as vergonhas. O que aconteceu na minha sessão foi que o tal Senhor Director fez questão de supervisionar tudo pessoalmente. Por mais que eu concordasse com as alíneas dos autos, dava sempre ordem para prosseguir os trabalhos. O raio do homem não tem sentido de humor nenhum. Não conseguiu encaixar que algum dos amigalhaços lhe pregou uma partida de mau gosto e eu é que paguei as favas. Mas agora também já não importa. Deram-me um bom anestésico. Não me dói nada. E está quase a chegar a minha vez de entrar para o palco das execuções. Estou um bocadinho descomposto, mas vou fazer os possíveis para não parecer mal, quando me virem logo à noite nas televisões. BANG!

O tipo que se esconde por trás do pseudónimo Telmo Marçal faz-se passar por um vulgar pai de família, pequeno-burguês, afável e bem comportado. Para lhe toparmos a manha é preciso apanhá-lo pela calada da noite, agarrado ao computador, que é quando escrevinha as suas barbaridades descabeladas e subversivas. Os que lhe editam os devaneios também não estão isentos de culpa. Se não existissem esses fanzines, e-zines, blogues, revistas… nunca lhe tinha dado na veneta armar-se em escritor. Foi assim que tudo começou, em 2003, no Hyperdrive. Seguiu-se o Dragão Quântico, o Hyperdrivezine, o sítio Neolivros, a Scarium, o Tecnofantasia, o Phantastes, o Somnium e a Nova. Até participou na antologia “Por Universos Nunca Dantes Navegados”, e agora já vai na BANG, imaginem. (Será que não arranjavam nada melhor para publicar?) BANG!

[convite]

Publique o seu conto na revista Bang! A

revista Bang! está à procura de novas vozes na literatura fantástica. Envie-nos o seu conto (de horror, ficção-científica, fantasia, história alternativa, realismo mágico, etc) e, se for escolhido para publicação, para além da glória eterna ao imortalizar-se nas páginas da única revista de literatura fantástica em Portugal, ainda recebe 3 livros grátis na sua caixa de correio. São eles: • Os Ossos do Arco-Íris de David Soares; • Sr. Bentley, o Enraba-Passarinhos de Ágata Simões; • Fragmentos de uma Conspiração de José Lopes; Um grande livro de horror, um grande livro de humor e um thriller bem português serão suficientes para tirar cá para fora o que de mais fantástico há em si?

Os contos candidatos devem ser submetidos para joaog@saidadeemergencia.com, tendo o email o seguinte título “submissão de conto para revista Bang!” E agora, boa inspiração! BANG! revista BANG! [ 8 ]

[ficção]

Senhor Bentley e os Velhos Ágata Ramos Simões O Sr. Bentley, personagem tão vil quanto deliciosa, está de volta às paginas da revista Bang! Esperemos que gostem... e que tenham vómitos.

O

senhor Bentley (que é uma besta), casadinho de fresco com uma aristocrata belga (oh la lá), nem sempre pára em casa. A mulher até prefere. Não é que a queira deixar. Ele até gosta da tipa: tem vontade de se ajoelhar e orar-lhe com os olhos em alvo, fazendo um mimoso beicinho com os lábios e sussurrando cânticos pagãos esquecidos - quem o ouvisse julgaria estar a debitar o Pai-Nosso. Infelizmente a bela da esposa não admite o comportamento e vai ele a genuflectir-se, no início do gesto, ela põe-lhe o pé de salto baixo no rabo, empurra-o para o chão, onde ele fica de cu para o are orelha em contacto com o solo, como se escutasse o lento aproximar dos elefantes. Após uma saraivada de insultos belgas o senhor Bentley retira-se como um cachorrinho obediente e vai, feliz da vida, para a rua. Procurar criancinhas. A quem escarrar. Sobretudo petizes irrequietos. Dos que se mexem e gritam muito. Os que, com a sua voz de querubim, estilhaçam cristal a um quilómetro de distância. Os quietinhos, moscas mortas, a esses também gosta de cuspir, mas dá menos gozo, têm a moleza dos bovinos, serão os encornados de amanhã. Hoje, por exemplo, vai sem guarda-chuva porque não é dia de usá-lo, a Bee levou-o para a escola. Às vezes o chapéu, aborrecido das brincadeiras dos meninos (puxam-lhe o pano e as varetas e agarram-se ao cabo, os pequenos monstrinhos arranham-no

revista BANG! [ 9 ]

todo), escapulia-se da sala de aula, à socapa, todo fechado, e ia ter com o senhor Bentley. Bentley ao menos era mais divertido. Tinham aventuras. Com Bee passava o raio do dia inteiro fechado na escola, às vezes na sala de aula, a ronronar quietamente aos pés de Bee, às vezes estupidamente pendurado à entrada com os outros chapéus e casacos e gorros. Mas hoje o senhor Bentley leva apenas o chapéu-de-coco que também possui a habilidade do voo. Infelizmente o chapéu-de-coco só sabe dormir. Está o dia inteiro ferrado no sono. Costumava ressonar de modo que o senhor Bentley foi ao médico que lhe receitou uns comprimidos e o problema resolveu-se. Às vezes o chapéu acorda e desata a voar por todo o lado, excitado como um cachorrinho que visita o jardim. ´Tadinho do senhor Bentley - tem de correr atrás dele feito um louco e já é velho, é velhinho, as pernas não aguentam maratonas. Lá ia ele a tentar deitar a mão ao magano, que cirandava de um lado para o outro numa velocidade de colibri dopado. - Sacana, anda cá! - e saltava, pulava, mudava de direcção, esticando os braços o mais que podia. - Um gajo sem chapéu não é gajo! - gritava furibundo e tornava a correr. Até que enfim o apanhava.

Suado, enfiava-o no crânio e atava-o com um lenço que cobria chapéu e queixos. O chapéu-de-coco refilava: - Bzz? Bzz-bzz! Bzz-bzz-brr!?! Mas o senhor Bentley não lhe dava ouvidos. - Nove mil quinhentas e setenta e seeeeis! É a taluda, senhores, é a taluda! - entoou depois de ter cuspido a outro fedelho. Acertou-lhe em cheio no olhinhos. O puto não protestou e estava na idade de pôr tudo na boca. Espalhou a mistela repelente nos dedos e ia levá-la à boca quando a avó, enojada e furiosa, o impediu e limpou. - Paneleiro de uma figa! - disse para Bentley com o punho levantado. - Olha uma comunista... - murmurou sorridente enquanto se afastava o mais possível e se colava às paredes. Hoje era prudente ser observador do mundo, ir ter com amigos, escutar. Sem guarda-chuva não podia cometer as habituais patifarias e escapulir-se em seguida. Foi ter com os Velhos, o fino e o da papada. Muito ele gosta de os ver em acção! - Mas que nojo... - diz de repente o senhor Bentley quando passa por uma equipa televisiva que faz a cobertura do ProcessoPedofilar (e subitâneo vem à mente o sublime slogan para qualquer campanha autárquica: VamosPedofilarLisboa! Venha, Cidadão, desopile e Pedófile também!) Arrepia-se ao ossos: - Nojice... - diz ele - criancinhas, puhá - parece que lhe subiu o fel à boca. Pergunta-se: como podem tocar nessas criaturinhas infectas, nesses vermes ranhosos?! Estão pejadinhos de doenças, micróbios, vírus. E a inocência! Sobretudo é a inocência que os polui - diz Bentley de olhito arregalado e desenhando um gesto melodramático com o braço erguido em ângulo recto e a mão como se fosse apanhar a laranja da árvore. E de repente vê o Político Que Não foi Acusado e o Outro Político Que não Foi Acusado e o Magistrado Que Não Foi Acusado E Um Gajo Qualquer Que Não Foi Acusado e Outro Gajo, semelhante à maralha, Que Não Foi Acusado - vê

esses tipos todos com uma grave serenidade de quem compreende a Impermanência da Vida e da Morte, de quem é um Buda Vivo e Iluminado. Vê e decide gritar como que a fazer de conta. Que se importa. Mas dentro de um homem iluminado só habita o Universo e a Pla-Ci-Dez. - Um pedófilo que não fornique os filhos e netos não é pedófilo! - ó, a vozinha de cigano, a vozinha de vendedor de feira! - Só as criancinhas desprotegidas?! Restaurador Olex resolve a situação! Caro pedófilo, companheiro, amigo, camarada: use Restaurador Olex a Bem da Nação! Restaura a verdadeira natureza do seu natural instinto. Com o Restaurador Olex - ó vozinha de apresentador de têvê dos anos cinquenta! - poderá Finalmente fornicar qualquer criancinha que lhe apareça à frente! Mesmo os seus, sobretudo os seus, antes de mais os seus! No conforto da sua casa - a voz aligeira, suaviza - na santa paz da sua real natureza enfim realizada. Um silenciozinho de morte. As câmaras apontadas à varanda onde Bentley se empoleirava e agarrava tremelicante ao chapéu-joaninha. Antes de levantar voo disse na direcção de uma câmara: - E depois, sabes, pá, é de graça. Hi, hi, hi. Allez-hop! - Lá vem o parvalhão... - anuncia serenamente o Velho da papada quando Bentley aterra com a suavidade de uma pluma no terraço do antigo ediífio lisboeta. - Este gajo não nos deslarga... - acrescenta de olhos mortiços o Velho fino. Fino como um cordel. - Fossemos nós da matéria do que não tem matéria! - sauda Bentley num vozeirão (sem megafone. A esposa escondeu-o). - E ainda por cima vem com filosofias! - enerva-se o da papada. - O demónio do velho, só filosofias! - Seria talvez conveniente chamar a criadita francesa...- sugere amenamente o fino. - Ah não! Isso não admito! Ficam os dois ali revista BANG! [ 10 ]

a conversar, conversar, a filosofar até altas horas da noite! - diz ele a revirar-se na cadeira como se tivesse uma pulga no rabo. - O Tao... o Tao...- entoa Bentley de olhos enlevados e as pontas dos dedos a tocarem-se levemente num ritmo lento e compassado. - É terminar a malfadada conversa agora! - diz o da papada com um murro na mesa que fez saltar as chávenas e o açucareiro. - O que propõe? - pergunta o fino chegando-se à frente. - Diga à criadita para trazer o estupor. Ele sai e regressa. Senta-se. Segundo depois surge um belíssimo par de pernas, encimado por um tronco bem delineado num traje negro de criada minúsculo, com uma cabeça perlada de caracóis de boneca de porcelana. Pela trela traz um homem dos seus vinte e cinco anos, sem cabelo, com cruzes suásticas tatuadas nos bícepes. Caçaram-no numa manifestação anti-gay e pontapearam-no de imediato, antes de o trazerem para o Covil, com uma força inaudita para dois cidadãos séniors. Talvez tivesse sido o treino militar austero que lhes providenciou a vitalidade na velhice. Bentley ponderou ir atrás da criadita, mas limitou-se a segui-la com os olhos gulosos de velho sátiro. Com pena viu as pernas e o rabiosque arrebitado desaparecer pela porta. Antes de se fechar vislumbrou um livro grosso entreaberto. Ah, Wittgenstein. Anda a lê-lo. Entre filosofia e divertimento o seu coração balança, indeciso. Sentou-se no solo (os Velhos jamais o convidam a sentar-se com ele), a apreciar o espectáculo. Dois velhos militares a darem uma carga de porrada a um neo-nazi jovenzeco, com menos de metade da idade deles e musculadíssimo! Porém - incapaz de se defender. - Estupor - disse o da papada e pregou-lhe um pontapé no estômago. - Estupor - disse o fino e espetou-lhe um pontapé nas costas. revista BANG! [ 11 ]

- Estupor - (o da papada.) E novo pontapé. - Estupor - (o fino) e mais outro. - Estupor. - Estupor. - Estupor. São um relógio a marcar horas. Relógio suíço. - Estupor. - Estupor. - Estupor. - Estupor. - Cabrão. E de súbito perdem o ritmo. - Porque disse isso? - perguntou o fino. Este encolheu os ombros e confessou que se tinha chateado. Olharam ambos para o monte de carne encolhido a contorcer-se no chão. O senhor Bentley recorda a manifestação anti-gay onde os Velhos o caçaram: viu-os ao longe com uma enorme rede de apanhar borboletas e outra de pesca. Ficou à espreita, curioso (até um homem iluminado é vitima de curiosidades...). - Cházinho? - diz o fino. - Cházinho - concorda o da papada. Bentley alçou dali para fora, as garras presas na orla do chapéu-de-coco volante. Ao longe avistara alguém parecido, parecidíssimo!, com Miss Joyce. (Graças a Deus não era ela.) BANG!

Ágata Ramos Simões gosta de livros estranhos, esquisitos. Tem por hábito tomar banho. Tem [teve] um gato que não é [era] dela. Fala de si na terceira pessoa. Gosta da Britney Spears. Do Brad Pitt. Tem ódio mortal a Angeline Jolie por causa do Brad Pitt. Gosta do som e cheiro da chuva. Gosta do som e do cheiro do mar. Pode estar muito tempo, alheada, a olhar para o vazio, sem fazer nada. Não gosta que a chateiem. Detesta que apareçam sem avisar. Tem um grande sentido de justiça. É mais casmurra do que sei lá o quê. Já mencionei que adora o Brad Pitt? Devia ler mais. E escrever também. É autora do romance Sr. Bentley, O Enraba-Passarinhos, publicado pela Saída de Emergência, e colaboradora frequente da revista Bang! BANG!

[ficção]

O Esplendor das Ruínas Vasco Luís Curado «Abraçamo-nos com força, Sara e eu. O silvo aumenta vertiginosamente, é quase ensurdecedor. Vai cair ali mesmo! Vai cair agora! Estamos preparados.»

A

guerra, que dura há já alguns anos, habituou-nos aos bombardeamentos aéreos, às sirenes que nos chamam para os abrigos, à rotina, sucessora da angústia, de esperar nos abrigos que o bombardeamento acabe. Nas últimas semanas o inimigo, certamente empenhado em acelerar o fim da guerra, aumentou a intensidade e a frequência dos bombardeamentos. Cada vez mais é difícil despertarmos a cidade dos escombros, porque novo ataque se abate sobre nós antes que tenhamos tempo de desobstruir uma rua, reconstruir uma casa, enterrar os mortos. Tornou-se frequente o inimigo bombardear ruínas, transformar os escombros e o entulho em fragmentos ainda mais pequenos e esboroados do que já estavam. Vemos, com orgulho, que as ruínas são dignas da nossa cidade, antiga capital de império, fustigada pelas bombas e os mísseis do inimigo. A catedral gótica, privada do tecto e dos vitrais, estende para os céus sombrios as suas paredes, como mãos erguidas a querer tocar o alto e o infinito, agora, mais do que nunca, próxima de uma elevação divina. Os nossos sapatos rotos e sujos de lama pisam o que resta dos frescos e das pinturas valiosas que antes costumávamos ver lá em cima, só tocadas pelo olhar reverente e submisso daquele que visitasse a catedral. Um palácio histórico, cheio de riquezas, pode agora estar confundido com casas vizinhas.

As ruínas, na sua própria aniquilação, desprezam as fronteiras: condensam e misturam o sagrado e o profano, o alto e o baixo, o torto e o direito, o limpo e o sujo, o belo e o feio, embora nelas, devido a essa mesma condensação de formas, ângulos, estruturas, tudo se torne belo. Pisando o ferro retorcido, contornando buracos, resgatamos peças várias: moedas romanas, sarcófagos de ouro, múmias novamente trazidas à luz do dia. Das ruínas do Museu de Egiptologia trouxemos para a luz, pela segunda vez, mais do que um faraó ressuscitado. Somos arqueólogos da nossa própria cidade, e os tesouros de civilizações antigas, que dantes víamos atrás de vitrinas brilhantes ou apenas em postais ilustrados, recuperamo-los agora do subsolo e do entulho. As crianças, sujas, esfomeadas, órfãs, ajudam-nos, porque podem chegar aonde nós não podemos. Eu e a Sara, a minha namorada, dizemos às criancinhas: “Um doce por cada fragmento de louça!” E elas trazem o que encontram, rindo, transportam nas mãos pedaços de porcelana chinesa, cristais, azulejos finos. Chega a ser comovente ver, no meio do negrume em que se tornou a cidade, aquelas mãozitas sujas e trémulas trazerem peças tão frágeis. Descobrimos que as crianças partem ainda mais as peças que encontram, de propósito, para obterem mais fragmentos e, portanto, receberem mais doces. Mas não nos importamos; não lhes ralhamos por isso. revista BANG! [ 12 ]

A alegria de rever aqueles fragmentos, por pequenos que sejam, é o mais importante. Na imensa ruína que é a cidade, tudo se condensa. Os objectos que, esgaravatando e remexendo, resgatamos, convivem uns com os outros sem que os cataloguemos ou classifiquemos rigorosamente. Dezenas de crucifixos, cravejados de diamantes, foram colocados numa prateleira poeirenta do sapateiro da nossa rua, ao lado das botas velhas que aguardam conserto. Foi o próprio sapateiro que os pôs ali, e quando soubemos que ele estava a coleccionar esses crucifixos, que tinham pertencido ao tesouro de uma das mais notáveis igrejas da cidade, ajudámo-lo. Dizíamos uns aos outros: “Todos os crucifixos que encontrarmos, entregamos ao sapateiro.” E a colecção aumentava, irradiando brilho no tugúrio escuro que era a sua oficina. Depois, quando uma bomba devastou o prédio de três andares, soterrando a oficina, tivemos de recuperar novamente os seus crucifixos e as suas botas, que encontrámos confundidos, ainda mais danificados do que antes, mas conservando muito do esplendor antigo. Foi a melhor homenagem que podíamos fazer ao defunto sapateiro, devolver à vida os seus queridos objectos. Não enterrámos o sapateiro; deixámo-lo enterrado. Não havia espaço para enterrar todos os mortos e, além disso, queremos dedicar mais tempo a procurar objectos entre os escombros. Amanhã podemos ser nós a morrer, sem maravilharmos os nossos olhos com as riquezas de outras eras. Não é forçado dizer que os mortos já estão, por assim dizer, enterrados. As casas que eram as deles, quando vivos, tornam-se muitas vezes os seus sepulcros. E se as bombas e as derrocadas matam e, no mesmo acto, enterram os mortos, numa notável economia de esforços, também trazem para a superfície os mortos antigos: túmulos de reis e rainhas saltam para o ar livre, não sendo raro que os restos mortais fiquem a céu aberto. Levei para casa o crânio de um imperador do século XIV. Arrancaram tiaras e diademas aos esqueletos e ao pó. Nesta arqueologia diária, eu e a Sara sorevista BANG! [ 13 ]

mos dos mais activos. Desde que descobrimos aquilo que as ruínas podem oferecer, as mesmas ruínas que mataram os nossos entes queridos, os belos olhos da Sara perderam a expressão de tristeza incontível e adquiriram um brilho semelhante às jóias escavadas. Esquecemo-nos de chorar os mortos, porque as ruínas são um manancial inesgotável de História viva, onde, paradoxalmente, os mortos recuperam uma vida nova e nos entretêm com tesouros já não distantes, intocáveis, mas misturados com o nosso quotidiano. Não há distância entre nós e aquilo que desenterramos. Caídas as paredes dos museus, estilhaçadas as vitrinas, expostas as caves blindadas que encerravam riquezas, os tesouros são-nos acessíveis e tornam-se, mesmo, objectos utilitários. Um vizinho meu levou para casa tapeçarias valiosíssimas porque precisava de qualquer coisa com que se tapar nas noites frias. Vi pessoas vestidas com paramentos de cardeais e papas porque precisavam de roupas. Crianças brincam com armaduras medievais. Vi uma mãe procurar comida no entulho com a filha de cinco anos e que tendo encontrado uma caixa cheia de bonecas de porcelana, que pertenceram a uma princesa, deu-as à filha. E vi um homem na rua a assar um chouriço espetado numa adaga árabe enfeitada com pedras preciosas. A Sara pode vestir a roupa que uma cantora famosa usou na sua ópera preferida e ofereceu a um museu, calçando ao mesmo tempo as socas de uma camponesa medieval e pondo na cabeça um diadema etrusco. Um dia, depois de um bombardeamento, fiz-lhe uma surpresa. Vesti-a com peças de várias épocas e lugares, vesti eu próprio a farda de gala de um Czar e levei-a a passear num coche do século XVIII, feito de madeira pintada a ouro. O coche era puxado por velhos cavalos coxos e semi-cegos que encontrei perdidos no meio da cidade devastada. Não há distância nem diferença entre nós e estes objectos. Nós, com as roupas rotas e os cabelos cheios de poeira e estuque, somos parte das ruínas da cidade. Manipulando objectos confundidos e danificados, não delapidamos tesouros

mas participamos na vida quotidiana das ruínas. Surpreendidos por um ataque aéreo sem termos tido tempo de fugir para um abrigo, perdidos no meio do fumo e do pó, vendo paredes ruírem à nossa volta como se já não tivessem vontade de estar em pé, prédios a desintegrarem-se, o solo a levantar-se como um mar revolto, eu e a Sara tropeçámos nos túmulos de reis merovíngios; estão nas ruínas do único sector que estava intacto de um museu. Não há tempo a perder. Quem sabe se a próxima bomba tornará a esconder estas maravilhas. Começámos a enfeitar-nos com as jóias, coroámo-nos a nós próprios no meio do tumulto cego. Coloquei no rosto uma máscara de ouro e ofereci a Sara os mais belos brincos, colares e pulseiras. A tempestade de fogo continua a atroar no espaço à nossa volta. A qualquer momento, a parede periclitante, atrás da qual estamos, pode cair-nos em cima. À pressa, procuramos mais coisas. Ouvimos um silvo que, caído lá dos ares, vem para perto de nós, e é sem dúvida uma bomba. Vai cair mesmo no outro lado do paredão e provocar a sua derrocada sobre nós. Mas que belo holocausto! Que esplêndida emulação! Vamos jazer soterrados num sono cheio de sonhos dourados, resplandecentes, e pode ser que um próximo bombardeamento devolva os nossos corpos à superfície, magníficos nas suas vestes e máscaras de ouro, como imperadores ressuscitados. Abraçamo-nos com força, Sara e eu. O silvo aumenta vertiginosamente, é quase ensurdecedor. Vai cair ali mesmo! Vai cair agora! Estamos preparados. BANG!

Vasco Curado nasceu em 1971. Publicou, no domínio da ficção, o livro de contos “A Casa da Loucura” (Ausência, 1999) e o romance “O Senhor Ambíguo” (Escritor, 2001). Psicólogo clínico, publicou uma tese de mestrado em Psicopatologia, “Sonho, Delírio e Linguagem” (Fim de Século, 2000).BANG!

[ficção]

Iniciação António de Macedo «Tantas palavras para quê? Toda a gente sabe que o excesso de sapiência cega o entendimento para a fatal simplicidade das coisas.»

N

enhum dos Discípulos adivinhava qual era a prova seguinte. Dir-se-ia, aliás, que nem sequer sabiam que uma prova os aguardava. Apesar da longa ascese, do domínio sobre os sentimentos e os desejos, da imposta indiferença adestrada por anos de treino e meditação, não conseguiram evitar um íntimo tremor — ainda que ligeiro e indefinido, mas bem real e embaraçante —, ao contemplarem o interior do Palácio. Maravilharam-se porque o Palácio foi para eles uma visão tão imprevista como gloriosa, e sobretudo desconcertante: «Mas quem — interrogaram-se os Discípulos — se lembraria de chamar Palácio àquilo?» Não havia paredes, apenas cachos de Anjos feitos de nevoeiro a emergirem, como arpões, de cortinas de água despenhando-se da altura de montanhas; corpos vivos de muitos animais sem nome estremeciam e atapetavam um chão inexistente; descargas eléctricas ziguezagueavam e faziam brotar frutos iguais em forma e tamanho a crianças recém-nascidas que estouravam como bolhas de sabão e desapareciam, espalhando revoadas de demónios gargalhantes em todas as direcções; por sua vez as gargalhadas expeliam turbilhões de mólhos de palha e moedas de ferro que obscureciam os ares… E os Discípulos descobriram, com surprerevista BANG! [ 14 ]

sa e algum desdém, que afinal se encontravam dentro duma cabana miserável cheia de buracos no colmo por onde entrava a chuva, e rendilhada de frinchas nas tábuas desconjuntadas das paredes por onde assobiava o vento. O Mestre erguia-se à frente deles envergando uma túnica grosseira, já muito usada e rota. Tinha nas mãos uma taça de boca larga, de platina, de cujo interior voavam pássaros continuamente, espalhando-se pela cabana em voos tresloucados e ensurdecendo com uma insuportável chilreada quem se encontrasse no exíguo aposento. Porém, quando os Discípulos concentraram a atenção nas Mãos do Mestre verificaram que ele segurava uma Rosa, em vez duma taça donde jorravam pássaros chilreantes. Fez-se silêncio na Cabana, ou no Palácio, ou no Tabernáculo. O sorriso do Mestre revelava tanta benevolência, tanto conhecimento e tanto amor que os Discípulos sentiram concentrar-se nos seus corações a enormíssima quantidade de paz e tolerância que pairam no mundo e que os humanos quotidianamente deitam fora, como cascas de amendoins. A força da felicidade que os inundou foi tamanha que caíram de joelhos diante do Mestre. O Mestre apresentou-lhes a Rosa, cuja corola de belos tons contrastava com o caule escuro cruzado por duas folhas divergentes, de um verde de chama — uma corola sobre uma cruz —, e deixou que a examinassem longamente. — O que há de mais notável na Rosa? — perguntou por fim o Mestre. O primeiro Discípulo, um velho muito velho de comprida barba branca, tão comprida que tivera de lhe dar vários nós para não tropeçar nela, prostrou-se e disse: — Oh Mestre, o mais notável na Rosa é a forma. Nela se concentram as Coroas e as Espirais do universo, a Magia das nebulosas e das galáxias, os Labirintos que tanto enlouquerevista BANG! [ 15 ]

cem como redimem. Na forma imbricada da Rosa, no Número místico das suas pétalas e na beleza incomparável das suas proporções reside o segredo da infinita Grandiosidade Cósmica! — Oh Mestre! — contrapôs o segundo Discípulo ao ser-lhe feita a mesma pergunta —, o mais notável na Rosa é o perfume! O orvalho matinal, impregnando a terra, gera a prima materia ; deste acto de amor exala-se o Perfume Primordial de toda a criação. Por sua vez a fragrância dos oceanos, em contacto com a terra, sobe às nuvens, daí desce às florestas e une-se como doçura salgada ao Perfume Primordial: eis o segredo da Núpcia Alquímica, ou Mística Gestação, de tudo quanto vive. O inebriante aroma da Rosa é a quintessência subtilizada desse Mistério! — Oh Mestre! — disse por sua vez o terceiro Discípulo —, o que de mais notável há na Rosa é a cor. O branco e o vermelho em todas as suas gradações, desde as lágrimas de prata à pedra de ouro-rubi, o Divino Sangue refulgindo sobre o Túmulo nacarado do Redentor, a chuva de sémen Celestial e o leite virginal da DeusaTerra, misturando-se no sobrenatural cadinho do Grande Amor Sagrado, condensam num Brilho Único o inviolável Enigma da Eternidade; a cor aveludada da Rosa, em qualquer dos seus matizes, confere, a quem o saiba decifrar, o dom da Imortalidade. O Discípulo seguinte dissertou sobre a Beleza da Rosa, um outro sobre a delicada volúpia do seu Nome feminino, um outro sobre a incomparável doçura da sua Fragilidade, outro ainda sobre a sua misteriosa Leveza, e assim por diante. Quando chegou a vez do último Discípulo (um corcunda de olhar febril que se mantivera afastado e silencioso enquanto os outros discorriam) o Mestre sorriu, exactamente com o mesmo sorriso perfeito com que sorrira a todos os outros, e perguntou uma vez mais: — O que há de mais notável na Rosa? — Os espinhos — respondeu o corcunda sem hesitar. O Mestre ofereceu-lhe a Rosa transcenden-

[informação]

te e disse, inclinando a cabeça com reverência: — Guarda-a. Tu é que sabes.

Q

uando o Mestre repetiu esta história na classe seguinte, para o segundo recrutamento de candidatos, o candidato mais novo murmurou à parte, desiludido: — Tantas palavras para quê? Toda a gente sabe que o excesso de sapiência cega o entendimento para a fatal simplicidade das coisas.

BANG!

Colecção Bang! Apresentação do terceiro trimestre de 2008 Nomes consagrados da ficção científica, autores premiados da fantasia, criadores incontornáveis do horror... o terceiro trimestre deste ano oferece um pouco de tudo, incluindo duas edições especiais.

Escritor, cineasta e prof. universitário, nasceu em Lisboa em 1931. Frequentou a Faculdade de Letras da Universidade Clássica e a Escola Superior de BA de Lisboa onde se formou em Arquitectura em 1958. Inclui na sua extensa filmografia dezenas de documentários, programas televisivos e filmes de intervenção, bem como onze longas-metragens de ficção. Paralelamente, especializou-se na investigação e estudo das religiões comparadas, de esoterologia, de história da filosofia e da estética audiovisual, e das formas literárias e fílmicas de «speculative fiction», temas que tem abordado em inúmeros colóquios e conferências, e em diversas publicações. Tem leccionado em diversas instituições de ensino desde 1971. Iniciou em 2005 um doutoramento em Sociologia da Cultura pela mesma Faculdade. Foi homenageado pelo 30.º Festival Internacional de Cinema da Figueira da Foz, em Setembro de 2001, pela relevância da sua carreira e pelo contributo prestado à cultura cinematográfica portuguesa.e. BANG!

O Prestígio [Edição Especial] Christopher Priest Edição com capa exclusiva, tiragem limitada e o verdadeiro nome da obra na capa (adeus à edição tie-in do filme!) O Prestígio é uma história de segredos obsessivos e curiosidades insaciáveis. Actuando nas luxuosas salas de espectáculos vitorianas, dois jovens mágicos entram num feudo amargo e cruel, cujos efeitos podem ser ainda sentidos pelas respectivas famílias mais de um século depois. Os dois homens assombram a vida um do outro, levados ao extremo pelo mistério de uma espantosa ilusão que ambos fazem em palco. O segredo da magia é simples, mas para os antagorevista BANG! [ 16 ]

nistas o verdadeiro mistério é outro, pois ambos os homens têm mais a esconder do que apenas os truques da sua ilusão. Publicação dia 21 de Julho.

Os Leões de Al-Rassan

“Penso que o autor que mais me influenciou como escritor foi Richard Matheson. Livros como Eu Sou a Lenda foram uma inspiração para mim.” – Stephen King Robert Neville é o último homem vivo na Terra... mas não está sozinho. Todos os outros homens, mulheres e crianças transformaram-se em vampiros e estão sequiosos pelo sangue de Neville. De dia, ele é o predador, caçando os mortos vivos pelas ruínas abandonadas da civilização. De noite, Neville barrica-se em casa e reza para que chegue a manhã. Durante quanto tempo pode um homem sobreviver num mundo de vampiros? Publicação dia 11 de Agosto

Guy Gavriel Kay “Uma aventura elegantemente escrita e bem trabalhada... tão rápida e ritmada como pensativa” — San Francisco Chronicle “Brilhante e profundamente comovente… um romance épico dramático.” — The Edmonton Journal Inspirado na História da Península Ibéria, Os Leões de AlRassan é uma épica e comovente história sobre amor, lealdades divididas e aquilo que acontece aos homens e mulheres quando crenças apaixonadas conspiram para refazer – ou destruir – o mundo. Lar de três culturas muito diversas, Al-Rassan é uma terra de beleza sedutora e história violenta. A paz entre Jaddites, Asharites e Kindath é precária e frágil; assim como é a sempre presente sombra que divide os povos mas, ao mesmo tempo, consegue juntar indivíduos extraordinários. Ammar ibn Khairan – poeta, diplomata e soldado, Rodrigo Belmonte – um famoso líder militar, e Jehane bet Ishak – uma física brilhante. Três figuras cuja vida se irá cruzar devido a uma série de eventos marcantes que levam Al-Rassan ao limiar da guerra. Publicação dia 11 de Agosto

Eu Sou a Lenda [Edição Especial] Richard Matheson Edição com capa exclusiva, tiragem limitada e contos inéditos. revista BANG! [ 17 ]

A Tormenta de Espadas George R. R. Martin O quinto volume da melhor saga de fantasia dos últimos cinquenta anos! Os Sete Reinos estremecem quando os temíveis selvagens do lado de lá da Muralha se aproximam, numa maré interminável de homens, gigantes e terríveis bestas. Jon Snow, o Bastardo de Winterfell, encontra-se entre eles, debatendo-se com a sua consciência e o papel que é forçado a desempenhar. Todo o território continua a ferro e fogo. Robb Stark, o Jovem Lobo, vence todas as suas batalhas, mas será ele capaz de vencer as mais subtis, que não se travam pela espada? A sua irmã Arya continua em fuga e procura chegar a Correrrio, mas mesmo alguém tão desembaraçado como ela terá dificuldade em ultrapassar os obstáculos que se aproximam. Na corte de Joffrey, em Porto Real, Tyrion luta pela vida, depois de ter sido gravemente ferido na Batalha da Água Negra, e Sansa, livre do compromisso com o rapaz cruel que ocupa o Trono de Ferro, tem de lidar com as consequências de ser segunda na linha de sucessão de Winterfell, uma vez que Bran e Rickon se julgam mortos. No Leste, Daenerys Targaryen navega na direcção das terras da sua infância, mas antes terá de aportar às cidades dos esclavagistas, que despreza. Mas a menina indefesa transformou-se numa mulher poderosa. Quem sabe quanto tempo falta para se transformar numa conquistadora impiedosa? Publicação dia 11 de Agosto

[ficção]

[tradução de Luís Rodrigues]

Dois contos de...

Bruce Holland Rogers Os Melhores Contos de H. P. Lovecraft Howard Phillips Lovecraft “Uma obra tão importante como a de Edgar Allan Poe ou Tolkien.” -Robert Bloch “Lovecraft é um autor perturbante. Criador de um mundo cósmico de terror cuja única saída é a insanidade.” -Clibe Barker Terceiro volume da obra completa de Lovecraft. Com organização do Prof. José Manuel Lopes, da Universidade Lusófona, Os Melhores Contos de Howard Phillips Lovecraft - Volume 3, traz até junto do público nacional alguns dos contos mais emblemáticos deste escritor marcante da literatura fantástica, como por exemplo Para lá das Fronteiras do Sono, A Casa Maldita, Os Gatos de Ulthar, e a fabulosa novela Nas Montanhas da Loucura. Publicação dia 18 de Agosto

«E assim tem sido desde então. A qualquer noite, com a cabeça cheia de recados, o menino morto pode bater a qualquer janela para lembrar alguém—para te lembrar a ti, quem sabe—de um amor que sobrevive à memória, de um amor que não carece de nomes.»

O menino morto à tua janela

N E não perca no próximo número da revista Bang!, as sinopses dos lançamentos da Colecção Bang! até ao final do ano: Pavana, Keith Roberts Lisboa Triunfante, David Soares A Glória dos Traidores, George R. R. Martin O Clube de Hemingway, Dan Simmons Sebastian, Anne Bishop Tangled Webs, Anne Bishop

um país distante onde as cidades tinham nomes improváveis, uma mulher contemplou a figura inerte do seu bebé recém-nascido e recusou-se a ver o mesmo que a parteira. Era o seu filho. Trouxera-o ao mundo em agonia, e agora ele tinha de mamar. Encostou-lhe os lábios ao seio. — Mas ele está morto! — disse a parteira. — Não — mentiu a mãe. — Ainda agora o senti mamar. — A sua mentira era como leite para o bebé, que na realidade estava morto, mas abria agora os olhos e pontapeava com as pernas. — Está a ver? E obrigou a parteira a chamar o pai para conhecer o seu filho. O menino morto nunca chegou a mamar no seio da mãe. Nunca bebeu água, nem provou comida de nenhuma espécie, e por isso, claro, nunca cresceu. Mas o pai, que tinha jeito para coisas mecânicas, revista BANG! [ 18 ]

construiu uma armação para o esticar, para que, com o passar dos anos, pudesse ser da altura das outras crianças. Tendo visto seis Invernos, os pais mandaram-no para a escola. Embora fosse da altura dos restantes alunos, o menino morto era uma coisa estranha de se ver. A cabeça calva era quase do tamanho certo, mas o resto do corpo era delgado, como uma tira de couro, e seco como um pau. Tentava compensar a fealdade com diligência, e ficava acordado até tarde a ensaiar as letras e os números. A sua voz era como o restolhar de folhas secas. Por ser tão difícil escutá-lo, a professora obrigava os outros alunos a prender a respiração sempre que ele dava uma resposta. Ela chamava-o muitas vezes ao quadro, e ele estava sempre correcto. Como é natural, as outras crianças desprezavam-no. Por vezes, os rufias faziam-lhe esperas à saída da escola, mas bater-lhe, mesmo com paus, nunca lhe causava dano. Nem chegava sequer a gritar. Certo dia de vento, os rufias roubaram um novelo de cordel da secretária da professora e, depois da escola, prenderam o menino morto ao chão com os braços esticados em forma de cruz. Enfiaram-lhe um pau pela manga esquerda da camisa até sair pela direita. Esticaram-lhe as abas da camisa até aos tornozelos, ataram tudo no sítio, prenderam o novelo de cordel à casa de um botão, e lançaram-no ao ar. Para grande alegria sua, o menino morto fazia um papagaio excelente. Só os alegrava mais ver que, devido ao peso da sua cabeça, voava de pernas para o ar. Quando se fartaram de ver o menino morto voar, largaram o cordel. O menino morto não voltou ao solo, como um vulgar papagaio de papel. Pairou. Era capaz de se guiar um pouco, embora estivesse sobretudo à mercê dos ventos. E não conseguia descer. Na verdade, o vento impelia-o cada vez mais para o alto. Pôs-se o Sol, e o menino morto continuou a ser levado pelo vento. Nasceu a Lua, e ao luar viu sucederem-se prados e florestas. Viu cordilheiras passar por baixo de si, oceanos e continentes. Por fim, os ventos acalmaram, e depois cessaram, e ele aterrou a pairar no chão de um estranho país. O chão estava despido. A Lua e as estrelas tinham desaparecido do céu. revista BANG! [ 19 ]

O ar parecia cinzento e encoberto. O menino morto inclinou-se para o lado e abanou-se até o pau lhe cair da camisa. Enrolou o cordel que tinha puxado atrás de si e esperou pelo nascer do Sol. Com o alongar das horas, viu apenas o mesmo ar pardacento. Começou por isso a vaguear. Encontrou um homem muito parecido consigo, uma cabeça calva a encimar membros como cabedal. — Onde estou? — perguntou o menino morto. O homem olhou o ar cinzento em redor. — Onde? — perguntou. A sua voz, tal como a do menino morto, parecia o sussurro de folhas mortas. Da névoa, surgiu uma mulher. Também a sua cabeça era calva, e o corpo ressequido. — Isto! — disse em voz rouca, tocando a camisa do menino morto. — Eu lembro-me disto! — Puxou pela manga. — Tinha uma coisa destas! — Roupa? — perguntou o menino morto. — Roupa! — gritou a mulher. — É isso! Outras pessoas encarquilhadas surgiram do ar cinzento. Juntaram-se para ver o estranho menino morto que envergava roupa. O menino morto sabia agora onde estava. — É a terra dos mortos. — Porque tens tu roupa? — perguntou a morta. — Chegamos aqui sem nada! Porque tens tu roupa? — Sempre estive morto — disse o menino — mas passei seis anos com os vivos. — Seis anos! — disse um dos mortos. — E só agora te juntaste a nós? — Conheces a minha mulher? — perguntou um morto. — Ela ainda está entre os vivos? — Dá-me novidades do meu filho! — E que é feito da minha irmã? Os mortos aproximaram-se mais. Disse o menino morto: — Como se chama a tua irmã? Mas os mortos não se conseguiram lembrar dos nomes dos seus entes queridos. Não se lembravam sequer dos próprios nomes. De igual maneira, os nomes dos lugares onde tinham vivido, os números dos seus anos, as modas e costumes das suas épocas, tudo isso tinham esquecido.

— Bom — disse o menino morto — na cidade em que nasci havia uma viúva. Se calhar era a tua mulher. E sabia de um rapaz cuja mãe tinha morrido, e uma velha que podia ter sido a tua irmã. — Vais voltar? — Claro que não — disse outra pessoa morta. — Nunca ninguém volta. — Acho que sou capaz — disse o menino morto. Explicou-lhes o seu voo. — Mal sopre o vento… — O vento nunca sopra aqui — disse um homem falecido há tão pouco que ainda recordava o vento. — Então corram com o meu cordel. — Isso resulta? — Dá um recado ao meu marido! — disse uma morta. — Diz à minha mulher que tenho saudades dela! — disse um morto. — Diz à minha irmã que não a esqueci! — Diz ao meu namorado que ainda o adoro! Deram-lhe os seus recados, sem saber se os seus entes queridos continuavam vivos. Na verdade, dois amantes falecidos bem podiam estar lado a lado na terra dos mortos, passando mensagens um ao outro através do menino. Ainda assim, memorizou-as a todas. Os mortos recolocaram-lhe então o pau nas mangas da camisa, ataram tudo no sítio e desenrolaram o cordel. Correndo tanto quanto as pernas encarquilhadas lhes permitiram correr, lançaram o menino de volta ao céu, soltaram o cordel e ficaram a vê-lo afastar-se com o seu olhar morto. O menino pairou muito tempo sobre o cinzento da morte até que, por fim, uma aragem o levantou, e um sopro de vento o levantou ainda mais, e uma rajada o levou até onde podia ver a Lua e as estrelas. Lá em baixo, viu o luar espelhado no oceano. Ao longe, erguiam-se os picos das montanhas. O menino morto aterrou numa aldeola. Não conhecia ninguém ali, mas foi à primeira casa que encontrou e bateu na persiana do quarto. Disse à mulher que lhe abriu a janela: — Um recado da terra dos mortos — e transmitiu-lhe uma das mensagens. A mulher chorou e, em troca, deu-lhe outro recado. Casa a casa, entregou as mensagens. Casa a

casa, reuniu mensagens para dar aos mortos. Pela manhã, encontrou uns rapazes para o pôr a voar, para o devolver à mercê do vento, para assim levar estas novas mensagens de regresso à terra dos mortos. E assim tem sido desde então. A qualquer noite, com a cabeça cheia de recados, o menino morto pode bater a qualquer janela para lembrar alguém—para te lembrar a ti, quem sabe—de um amor que sobrevive à memória, de um amor que não carece de nomes. O Rei Duende

Q

uando era pequeno, o meu pai contava-me histórias ao deitar, e a minha mãe perguntava-lhe de outra divisão: — Não lhe estás a ler o poema, pois não? — É o preferido dele! — respondia o meu pai com um piscar de olho. Não sabia muito bem por que achava o meu pai que o poema do Rei Duende era o meu preferido. Todas as noites, depois de o ouvir, ficava muito tempo acordado, atento à escuridão. Acordava frequentemente numa choradeira durante a noite, e a minha mãe vinha para me abraçar. Ainda assim, todas as noites depois da última história, o meu pai abria o livro de poemas infantis e lia baixinho os versos sobre os espiões do Rei Duende: A Lua é um olho para o Rei Duende Ver como te estás a portar. E se amuas, choras, berras ou gritas As aranhas vão-lhe contar... A maior parte do poema era dedicada aos meninos que se comportavam mal e ao que lhes acontecia quando o Rei Duende se apercebia disso. Um rapazinho desaparecia chaminé acima, apanhado por uma abominação negra. Uma menina era puxada para o fundo de um poço. E depois havia a Annie. A pequena Annie partia os pratos Ao jantar, era endiabrada. Os pais mandaram-na para a cama. Ai dela! Teve a sorte traçada. O Rei Duende tem pés de areia revista BANG! [ 20 ]

E nunca faz um som. E quando a Mãe desfez a cama, Eis o que ela encontrou: Uma bola de cabelo encarquilhada, Um dente, uma unha e um osso. Mais nada restava da Annie A não ser, talvez, um soluço. O livro tinha uma figura do Rei Duende. Sentava-se, sorridente, no seu trono no bosque. A não ser pelo amarelo dos dentes e dos olhos, era feito de elementos da floresta—ramos, erva, areia, lama e folhas secas. Era difícil perceber onde acabava o bosque e começava o Rei Duende. Certa noite, faltou a luz no nosso bairro mesmo antes da hora de ir dormir. Eu já estava de pijama, e o meu pai levava-me ao colo para o quarto. Não havia luz para me contar uma história, porém declamou de memória o poema:

Bruce Holland Rogers nasceu em Tucson (Arizona, USA), em pleno deserto de Sonora, em 1958. Especializou-se na escrita de curtíssimas histórias, que lhe valeram inúmeros prémios, entre os quais o Pushcart Prize, dois Nebula Awards, o Bram Stoker Award, dois World Fantasy Awards, e nomeações para o Edgar Allan Poe Award e o Premio Ignotus, em Espanha. Vive actualmente entre o Oregon e Londres.

BANG!

A Lua é um olho para o Rei Duende Ver como te estás a portar. E se amuas, choras, berras ou gritas As aranhas vão-lhe contar... A lua tinha surgido à janela. Àquela luz mortiça, tudo o que podia ver eram as córneas nos olhos do meu pai e os dentes a brilhar. E quando a Mãe desfez a cama, Eis o que ela encontrou: Enquanto declamava o poema, foi esboçando um sorriso cada vez mais largo. Os dentes adquiriram luz própria, e os olhos tornaram-se enormes. O resto do corpo desvaneceu-se até eu deixar de perceber onde acabava a escuridão e começava o meu pai. Concluiu o poema, depois afagou-me o cabelo e disse o que sempre dizia quando me deixava a sós com as palavras do poema a pairar no ar negro. — Porta-te bem — disse ele. — Porta-te muito, muito bem. BANG! [contos integrantes da antologia Pequenos Mistérios] revista BANG! [ 21 ]

Pequenos Mistérios Bruce Holland Rogers Mestre da prosa concisa, rica e envolvente, o autor apresenta-se com esta colectânea de quarenta contos inesquecíveis, que lhe valeu o muito cobiçado World Fantasy Award em 2006 (na categoria de “Colectâneas”), no mesmo ano em que Haruki Murakami venceu na categoria de “Romance” por Kafka on the Shore. No prefácio, escrito exclusivamente para esta edição, Jeff VanderMeer (autor de A transformação de Martin Lake) escreve: “invejo todos aqueles que se deparam com este livro pela primeira vez”. Mais informações na página da editora: www.livrosdeareia.com

[tradução de Luís Filipe Silva]

[ensaio]

A ficção, por Henry James e Robert Louis Stevenson Dan Simmons Dan Simmons, um dos maiores escritores de literatura fantástica, oferece-nos um ensaio que dá que pensar... e que também dá origem à tertúlia que desenvolvemos a partir da página 43. “Não há géneros, apenas talentos” - Jean-François Revel, Le Voleur Dans La Maison Vide

O

ano de 2007 terminou relativamente bem para mim, em termos literários e de carreira literária. É verdade, acabei o ano envolvido num combate mortal com o meu extenso romance Drood – adiando o prazo até 1 de Fevereiro de 2008, e rolando no chão em luta com este livro difícilimo, aos chutos e pontapés, enquanto Drood e eu tentávamos acabar um com o outro; pela minha parte, insistia em que ele teria de nascer e teria de ser brilhante, ou estrangularia o #%%$&$&$ com as minhas próprias mãos. Até aqui, nada de novo. Mas precisamente no final do ano, quer meu agente quer o meu editor da Little, Brown, começaram ambos a enviar-me notícias sobre o meu romance The Terror, o qual tinha sido publicado em edição de bolso no início do ano e cuja versão em trade paperback saíra para as livrarias em princípios de Dezembro. A edição de livro de bolso ia já na terceira tiragem. Boas notícias, portanto. Mais interessante ainda foi a informação da USA Today de que The Terror constava da lista dos

dez títulos considerados pelo jornal como sendo os mais interessantes de 2007. Fantástico! Depois a Book Sense indicou-me que The Terror encontrava-se em 12º lugar na lista anual de livros mais vendidos por livreiros independentes. Perfeito! E a Entertainment Weekly colocou The Terror na sua lista dos Dez Melhores. Óptimo! E Stephen King incluiu, evidentemente, The Terror nas suas recomendações pessoais a respeito dos dez livros mais assustadores de 2007, nessa mesma edição da Entertainment Weekly. Obrigado, Steve! E a Amazon.com listou The Terror em primeiro lugar dos seus Top 10 – Fixe! – na secção de Ficção Científica e Horror. FC/Horror. Bem. . . isso é que já não é tão bom. Não quero, com esta afirmação, mostrar-me elitista. Sou autor de FC e Horror. O meu único e solitário Prémio Hugo (pelo romance Hyperion) é um dos meus galardões mais apreciados. As casinhas assombradas de cerâmica, representando os prémios que a associação dos Horror Writers of America me atribuiu, observam-me neste preciso momento enquanto escrevo estas palavras, e os meus «Howies» revista BANG! [ 22 ]

– designação do Prémio Mundial de Fantasia, uma edição limitada de bustos de H. P. Lovecraft pela mão do fabuloso cartonista Graham Wilson – também me sorriem, à sua maneira «Ilha da Páscoa». Gosto de todos eles e dos géneros que representam. Contudo, The Terror, embora contenha definitivamente elementos do fantástico e do horrendo, não se trata de FC de modo algum, e sim, 80% romance histórico e 20% fantasia/horror. No mesmo dia em que fiquei a saber da lista de FC/Horror da Amazon.com, entrei numa livraria da cadeia Borders e notei que The Terror estava enfiado nas prateleiras da secção de Literatura Geral; pensei para comigo – Pronto, assim está bem – antes de perceber que a loja acabara de alterar o sistema de arrumação nas prateleiras, mas não efectuara ainda a mudança das designações das secções. The Terror encontrava-se na secção de Romances de Horror e nem sequer um exemplar podia ser encontrado sob a etiqueta de Literatura Geral. Jean Auel e os seus Caçadores de Mamutes era ostentada nesta última secção, mas The Terror, com toda a pesquisa cuidada histórica que tem por base... Merde! Scheisse! Sim, Virginia, nós, escritores, somos uma espécie picuinhas e patética. Pronto, depois da pequena birra, parei para pensar porque é que este tipo de assuntos é tão importante para nós, escritores. Parei para reflectir porque é que tenho tanto orgulho em que Hyperion, Ilium, Olympos, Worlds Enough & Time e alguns dos meus outros livros se encontrem na secção de FC, e particularmente satisfeito por ver Carrion Comfort, Children of the Night, Summer of Night, e outros, na secção de Horror, mas contudo me sinta incomodado quando encontro os meus outros romances – The Crook Factory, por exemplo (uma história sobre a presença de Hemingway em Cuba, em 1942, e o papel que desempenhou enquanto espião) ou Phases of Gravity ou The Terror erradamente emprateleirados, tendo ainda como consequência o facto de que nunca serão descobertos pelos leitores de literatura geral. Algo que percebi há muito: no que toca a computadores e empregados de loja, assim que ficamos conhecidos como autores de FC ou Horror, seremos sempre autores de FC e Horror. revista BANG! [ 23 ]

E porque me incomoda isto? Bem, uma loja que esconda os livros dos leitores que poderiam apreciá-los incomoda qualquer autor, mas de onde vem esta profunda irritação em ser-se classificado, encostado a um género, e afastado da secção de Literatura? É tudo por causa do ego? É um sentimento de inferioridade? Inveja mesquinha? Pensando nisto enquanto transladava disfarçadamente alguns exemplares de The Terror para as estantes de Literatura, de forma a que repousasse junto de gigantes literários como Danielle Steele, lembrei-me, não pela primeira vez (e certamente que não pela última), de algo que George R. R. Martin me disse no Verão de 1981, aquando da minha participação no Workshop, de uma semana, dos Escritores de Milford destinado a autores profissionais (uma singular excepção prestada à minha pessoa, pois ainda não tinha sequer publicado o meu primeiro livro). Alguns dos verdadeiros autores ali presentes (Connie Willis encontrava-se lá, em início de carreira, bem como Edward Bryant e George R. R. Martin, que se tinha iniciado na FC e recentemente se transferira para o género do horror, o qual voltara a tornar-se popular nos inícios dos anos 80) debatiam o familiar argumento de que «ninguém nos respeita», ao qual certas pessoas dentro do género acabam por sucumbir. (Eu não, obviamente – nessa época, em que ainda não publicara nada, teria vendido a minha avó aos árabes se me fizesse ser publicado em que género fosse.) «Parece-me que a ficção se dividiu nestas duas formas de pensar com Henry James e Robert Louis Stevenson», afirmava George Martin nesse dia de Estio de 1981. «Antes deles, não se podia falar verdadeiramente em géneros. Mas actualmente, ou se é descendente de James... um autor sério... ou um descendente de Stevenson, um mero autor de género.» Essa afirmação ficou-me no espírito. Mais tarde, conduzi uma breve pesquisa para ficar a saber se Henry James e Robert Louis Stevenson se conheciam, e, em caso afirmativo, o que pensavam um do outro e das respectivas obras. E uma vez que um

dos géneros em que me movo é a Ficção Científica, melhor retratada por FC do que pela epítote execrável de «sci-fi» que os não-leitores do género nos estampam na testa, para a finalidade deste ensaio irei incluir H. G. Wells também ao barulho enquanto representante desta, enquanto Robert Louis Stevenson poderá representar a aventura e a ficção imaginativa de todos os tipos. Conhecia Henry James estes homens? O que pensavam uns dos outros? Talvez ainda mais importante, o que pensavam eles dos tipos de escrita que os colegas produziam?

«Se o Sr. James nunca participou numa aventura em busca de tesouros enterrados», escreveu, «poderá então ser demonstrado que nunca foi verdadeiramente criança.»

H

enry James conheceu Robert Louis Stevenson em 1879, pouco depois de James ter publicado o romance extremamente popular e influente Daisy Miller. Então, a Treasure Island de Stevenson encontrava-se ainda distante quatro anos no futuro, e The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, bem como Kidnapped, a sete anos de distância. Não foi um começo particularmente auspicioso para o relacionamento. Amigos de Stevenson afirmam que este terá voltado do breve encontro com uma opinião pouco favorável a respeito de Henry James. Por seu lado, James referiu-se assim a um amigo sobre Robert Louis Stevenson: «. . . uma pessoa agradável, mas um boémio sem colarinho e em grande medida (embora de forma inofensiva) um pedante.» A falta de admiração mútua poderia ter-se tornado num desprezo explícito – poucos homens eram tão díspares em personalidade quanto Stevenson, boémio, tísico, irrequieto, aventureiro, incomodado pelos espaços urbanos, e James, muito ciente da distinção entre as classes, preciso, rotundo, saudável, urbano e por vezes efeminado – se, em 1884, Henry James não tivesse sentido a necessidade de responder a um ensaio chamado «Fiction as One of

the Fine Arts» («Ficção como uma das Belas Artes») da autoria de um romancista vitoriano de sucesso, hoje completamente esquecido, de nome Walter Besant. Besant argumentava que a escrita devia pertencer à categoria das restantes belas artes, e que todos os romances deviam possuir um «propósito moral consciente». Também urgia fortemente que todos os escritores apenas abordassem o que realmente conheciam, e que os autores das classes inferiores se abstivessem de escrever sobre personagens do mundo da alta sociedade ou de outros locais que o autor pouco conheceria e nos quais, nem ele nem os seus personagens seriam desejados. Henry James rejeitou quase todos os teoremas de Besant e respondeu nas páginas da Longman’s Magazine com o seu ensaio definitivo, «A Arte da Ficção», uma obra que, se não poder ser considerada como o manifesto de todos os «autores sérios» dos séculos XX e XXI, tornou-se de certa forma o pater familias contra o qual a ficção moderna é impelida a revoltar-se. James argumentava no ensaio que qualquer ficção nasce da experiência mas não se encontra circunscrita por esta: «A experiência nunca é limitada, mas também nunca é completa; é uma sensibilidade imensa, uma espécie de teia de aranha imensa feita dos mais finos fios de seda suspensos na câmara da consciência, prendendo toda e qualquer partícula que atravesse o ar na sua malha. É a essência da atmosfera do espírito; e quando o espírito é imaginativo – muito mais se pertencer a um génio – assume os mais ligeiros indícios de vida, converte as pulsações do ar em revelações.» Entre os leitores deste ensaio encontrava-se Robert Louis Stevenson, então em convalescença em Bournemouth. O autor da Treasure Island não discordava da citação de Henry James atrás citada, mas James prosseguia com a afirmação de que, embora o romance não se igualasse à vida, deveria mesmo assim reproduzir «a ilusão da vida». James afirmava ainda que a qualidade mais admirável e esplêndida do romance enquanto formato era a sua «… persorevista BANG! [ 24 ]

nalidade extensa e livre com uma correspondência imensa e rica à da vida.» James usara a recém-publicada Treasure Island para expandir este argumento. Ainda que elogiasse a qualidade da escrita e o brilhantismo da criatividade do conto de Stevenson, James demonstrava o modo como violava os limites da ficção realista... «Em tempo fui criança», escreveu James, «mas nunca participei em aventuras em busca de tesouros enterrados.» Stevenson retorquiu a James num ensaio-resposta intitulado «Uma Admoestação Humilde.» «Se o Sr. James nunca participou numa aventura em busca de tesouros enterrados», escreveu, «poderá então ser demonstrado que nunca foi verdadeiramente criança.» R.L.S. continuava, refutando o ímpeto do argumento de James a respeito da emulação da vida pela arte. O segredo da arte, afirmava, é que não tenciona «competir com a vida». Dizia Stevenson que a vida «…é monstruosa, infinita, ilógica, abrupta e pungente», enquanto que uma obra de arte «deverá ser elegante, finita, contida em si mesma, racional, fluída e castrada». Aquele termo final, «castrada», foi – receio – bastante preciso ao descrever tanta da dita «ficção séria e literária» da segunda metade do século XX e deste curto começo de século. Tornou-se quase numa certeza que, para ser respeitada, uma obra de ficção contemporânea terá ser pequena em escala, vazia de aventura e de visões grandiosas, de âmbito deliberadamente modesto, e com um certo tom introspectivo de natureza feminina. John Updike mencionou em tempos a necessidade de ser-se «pequeno e de escrita densa o suficiente» para se conseguir aparecer no The New Yorker. «Nada poderá ser mais deplorável», acrescentava Robert Louis Stevenson na sua «admoestação humilde» a Henry James, «do que abandonar as vissicitudes da vida e encontrar refúgio num estúdio cuja temperatura se encontra regulada.» Mas era precisamente num tal estúdio de temperatura regulada, em Bournemouth, que Stevenson procurava recuperar da sua querela recente com o que (pensamos hoje) seria quase certamente revista BANG! [ 25 ]

tuberculose. Não muito longe de Bournemouth, Alice, irmã de Henry James, também se encontrava em convalescença. Alice chegara recentemente dos Estados Unidos, pretendendo convalescer em Inglaterra, e não nas Américas; era uma mulher que dedicara a juventude à tarefa da invalidez e de ir morrendo aos poucos, embora não lhe encontrassem um problema físico naquela idade (quando um caroço cancerígeno no peito foi descoberto anos mais tarde, Alice chegou a mostrar-se contente por finalmente estar na posse de um diagnóstico físico que se enquadrava no seu particular estilo de morrer). Mas como o melhor (ou pelo menos, o mais exaustivo) biógrafo de Henry James, Leon Edel, escreveu a respeito desse ano de 1884... «Foram assim declaradas em público, no decurso deste ano, três perspectives distintas sobre o romance; a de Besant referia-se à perspectiva do escriba popular e bem intencionado, o “fazedor” de ficção popular; James argumentou que o romance devia ser uma obra de arte com o objectivo de re-criar a realidade; e Stevenson, a partir da sua própria fórmula, advogou a criatividade pura». Creio que é justo dizer, passados 114 anos, que estes três polos magnéticos distintos ainda dividem o mundo dos romances e os romancistas. Contudo, não se instalou nenhum antagonismo entre James e Stevenson porque, a seguir ao debate animado nas páginas da Longman, o primeiro escreveria ao segundo, revelando o seu encanto «perante a leitura de tudo o que [Stevenson] escreve. É um luxo, nesta época imoral, encontrar alguém que sabe escrever – que é realmente conhecedor dessa formosa arte.» James diria a respeito dos seus próprios argumentos no ensaio «A Arte da Ficção» que constituiam principalmente uma moratória pela liberdade dos romancistas e que representavam apenas metade das suas opiniões sobre o assunto. «Um dia tentarei exprimir o que falta. . . A ligeireza intrínseca de tudo o que escreve é-me deliciosa», James acrescentou na carta, sabendo o quão doente Stevenson se encontrava. Robert Louis Stevenson retorquiu que os seus próprios esforços literários eram modestos quando comparados com os de Henry James, e dis-

cursava sobre «o desespero com o qual escritores como eu contemplam (digamos) a cena do parque em Lady Barberina. Cada toque surpreende-me pela sua precisão instantânea.» No que tocava às discordâncias de ambos, Stevenson comentava: «Todos os homens perseguem objectivos diferentes, e eu persigo os meus; mas quando medirmos o desempenho, reconheço que, comparado consigo, não passo de um preguiçoso e incapaz de primeira ordem.» Stevenson acrescentou que, por se encontrar doente, apreciava a companhia de visitas, e convidou James a dirigir-se a Bournemouth onde o poderia albergar e oferecer-lhe uma «justa garrafa de clarete.» E assim começava a verdadeira amizade entre Henry James e Robert Louis Stevenson.

«No seu ponto de vista, a criança normal é aquela que se ausenta do círculo familiar.»

N